【銀座新聞ニュース=2016年10月30日】銀座かわうそ画廊(中央区京橋3-6-21、十合ビル、03-3535-3931)は11月3日から10日まで井坂健一郎さんによる個展「空に結ばれる」を開く。

11月3日から10日まで銀座かわうそ画廊で開かれる井坂健一郎さんの個展「空に結ばれる」に展示される「クー(Koo1601)」。「虚実混在」に「空(くう)」に入り込むような表情も見せている点が従来と異なっている。

山梨大学大学院教授で、現代美術家の井坂健一郎(いさか・けんいちろう)さんが「空(くう)に結ばれる」と題して、白い紙を使い、光によってその姿にさまざまな表情を描き出した作品を新作を中心に展示する。

井坂健一郎さんは、2003年以降の写真作品で見せてきた「虚実混在」の表現を今回の新作「クー(Koo)」のシリーズでも見せている。ただ、異なる点は、単に「虚実混在」の様子を描き出すものだけではなく、「空(くう)」に入り込むような、あるいは吸い込まれるような表情も見せている、としている。井坂健一郎さんはこれを「空(くう)に結ばれる」という感覚と表現し、無限の空間と一体化させ、その結ばれて行くものが、紙で造形されたごくシンプルなオブジェであり、どこか身体的であり、日常の場面で見かけたような形でも表現している。

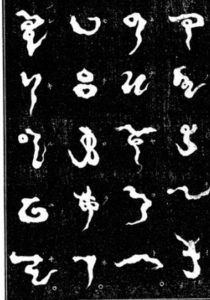

また、今回はもうひとつのシリーズとして「阿比留草文字(あひるくさもじ)」を使った写真作品とドローイングで、「阿比留草文字」を文字としてではなく、ひとつの造形物と感じる一瞬があり、その形状の面白さに惹かれ、独自の撮影方法で紙で作った阿比留草文字を表現したものや、幾つかの文字を立体的に組み合わせたものなどを制作している。

ウイキペディアなどによると、阿比留草文字とは各地の神社においてて神璽(しんじ、その神社で崇敬している対象や下賜された神札=かみふだ=などを指す)、守符(もりふ)、奉納文などに用いられている文字で、神代文字(じんだいもじ)のひとつとされている。東京の阿伎留神社(あきるじんじゃ)は、神符(しんぷ、神社などで出す護符)の発行に用いられた阿比留草文字の版木が残されている。

伊勢神宮には神代文字によって記された多数の奉納文があり、その中でもっとも多く用いられている文字が阿比留草文字という。日本語の五十音に基本的に対応しているが、歴史的仮名づかいであるために、濁音や半濁音を表す文字がなく、「ん」に相当する文字も存在しない。

阿比留文字が古代の球磨川辺りに住んでいた人々(肥人)の使った文字として「肥人書」(くまびとのて)と呼ばれるのに対して、阿比留草文字は薩摩人(隼人)の文字という意味で「薩人書」(はやひとのて)と呼ばれる。

井坂健一郎さんは1966年愛知県生まれ、1991年に東京芸術大学美術学部絵画科油画専攻を卒業、1995年に筑波大学大学院修士課程芸術研究科美術専攻を修了、1999年に同大学大学院博士課程芸術学研究科芸術学専攻を単位修得満期退学、1991年に学校法人河合塾美術研究所名古屋校非常勤講師、1995年11月に名古屋芸術大学非常勤講師、1999年4月に山梨大学講師、2001年12月に同大学助教授。

2007年に同大学准教授、2012年に同大学大学院准教授、2014年11月に同大学大学院教授、2016年4月に同大学大学院教授(総合研究部教育学域人間科学系)。2007年に秋山画廊で個展、2009年にギャルリー志門で個展、2010年に銀座三越で個展を開き、同年に公益信託大木記念美術作家助成基金を授与されている。

3日17時から井坂健一郎さんも出席してオープニングパーティーを開く。

開場時間は12時から19時(最終日は16時)、入場は無料。9日は休み。