【銀座新聞ニュース=2024年6月16日】ギャルリー志門(中央区銀座6-13-7、新保ビル3階、03-3541-2511)は6月17日から22日まで金子博人さんによる個展を開く。

「金子・福山法律事務所」を経営する弁護士の金子博人(ひろひと)さんは絵画については40年以上の経験があり、ギャルリー志門では12回目の個展となる。

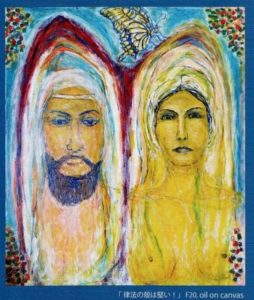

5年以上前から「アートで解き明かす日本文化の源流」シリーズに取り組んでおり、今回は聖書の「Q資料」について、金子博人さんは「イエスは『隣人愛』は当たり前のこととして横に置き、『敵を愛』して戦争を回避し、『平安な社会』を目指すべきことを強く訴」えたものと受け止め、「Q資料オリジナル版」のめざすものを24点の作品で描いて解き明かすとしている。

金子博人さんは現在のロシアのウクライナへの侵略、イスラエルの「ガザ紛争」を顧みて、「旧約聖書のモーゼの律法から引き継ぐ『隣人愛』は、『隣人』の外に敵をつくる差別愛で、戦争を引き起こす深刻な原動力となっている」とみている。

ウイキペディアによると、「Q資料(Q source)」は、新約聖書の「マタイによる福音書」および「ルカによる福音書」の執筆の際に、両福音書に共通の源泉となったと考えられる、仮説上のイエスの言葉資料をいう。「Q資料」はイエスの語録集、または語録集に簡単な枠を付けたものであると想定されている。

19世紀以降、ドイツ、スイスを中心とするドイツ語圏の大学神学部の研究者たちによって、共観福音書に対する歴史的批判的な研究が盛んになった。その結果、マタイとマルコの両福音書の共通点は、一方が他方を省略したなどというものではなく、両者が同じ資料をもとに書かれたことに由来するという見解が有力視されるようになった。

さらにルカ福音書との比較研究により、マルコには収録されていないが、マタイとルカには共通して収録されているイエスの言葉の存在が指摘され、このマタイとルカに共通のイエスの語録資料を、ドイツ語で「出典」を意味する言葉「Quelle」 の頭文字をとって「Q資料」と呼ぶようになった。

Q資料仮説は現在ではカトリックの聖書学者にも支持する者があり、学界で広く受け入れられている学説のひとつである。しかし、Q資料そのものと同定される文献は、断片も含めいまだに発見されておらず、その存在を疑問視する学者も存在している。

古代教父たちもその存在に言及していないため、もしQ資料が実在したという仮説が事実であるとすれば、極めて早い段階で消失したということになる。

近代以降、聖書の批判的研究が進められる中で、初めてQ資料のような資料の存在の可能性を示したのはイギリス人のハーバート・マーシュ(Herbert Marsh、1757-1839)であった。彼は1801年に、新約聖書に収録されている4つの福音書のうち、内容的に共通点が多いマタイとマルコとルカの共観福音書についての論文を発表し、共通資料の存在を仮定したが、同時代の人々には無視された。マーシュはこの資料をヘブライ文字のアルファベットから「ベート」と呼んだ。

現代のような形でのQ資料説を整えたのはドイツ人の神学者フリードリヒ・シュライエルマッハー(Friedrich D.E.Schleiermacher、1768-1834)であった。彼は1832年に古代の著作者で2世紀頃に在世したギリシア教父パピアス(Papias)の125年ごろの記述とされる「マタイはヘブライ語で書かれた主のことば(ロギア)をまとめた」という一節の「ことば」という部分から「Q資料」の存在を推測した。一般的にはこの部分はマタイ福音書の失われたヘブライ語版のことを指すとみなされてきたが、シュライエルマッハーはそうではなくイエス語録というものの存在を仮定した。

1838年、同じくドイツのヴァイセ(Christian Hermann Weisse、1801-1866)がシュライエルマッハーの説を受けて、マルコ福音書が最初に成立し、マルコとイエス語録をもとにマタイとルカが書かれたという説、いわゆる2資料仮説を唱えた。ハインリヒ・ホルツマン(Heinrich Julius Holtzmann、1832-1910)はこの説を発展させ、共観福音書の成立過程を説得力ある形で解説した。

この頃はパピアスの記述をもとに「語録(ロギア)」と呼ばれていたが、ホルツマンはこの資料を「ロギア」の頭文字から「ラムダ資料」と呼んだ。19世紀の終わりになるとパピアスの記述をイエス語録のこととみるのは問題が多いという指摘がされるようになったため、パピアスに由来する「ラムダ資料」という呼び方に変えて、ドイツ語で「出典」をあらわす「Quelle」の頭文字をとった中立的な「Q資料」と呼ばれるようになった。

20世紀の最初の20年間、さまざまな「Q資料」が想定された。それはマタイの一文だけを含むといったものから、マタイの本文がそっくりそのまま含まれるといったようなものまでかなり幅のあるものであった。このようにさまざまな説があらわれたことが逆にQ資料仮説そのものの信頼性を低下させることになり、Q資料仮説は、聖書学会では、あまり取り上げられなくなった。

Q資料仮説が再び脚光を浴びるのは1960年代に入ってからになる。ナグ・ハマディ写本(The Nag Hammadi Codices、1945年に上エジプト・ケナ県のナグ・ハマディ村の近くで見つかった初期キリスト教文書)に含まれていたイエス語録集「トマスによる福音書」が刊行されたことを受けて、ジェイムズ・ロビンソン(James M. Robinson、1924-2016)やヘルムート・コエスター(Helmut Koester、1926-2016)といった聖書学者たちがQ資料とは「トマスによる福音書」ようなものであったという説を唱えたのである。

ナグ・ハマディ写本の内容が明らかになったことで、Q資料仮説への熱狂が再び高まった。特に大きな役割を果たしたのはカナダの聖書学者のジョン・クロペンボルグ(John S. Kloppenborg、1951年生まれ)であった。クロペンボルグはQ資料が3つの段階を経て成立したという新しい説を示した。

彼によれば初めにまとめられたQ資料はイエスの知恵のことばを中心に、貧しさや使徒としての資格についてのことばが含まれていた。そこへ終わりの日と裁きに関することばが付け加えられ、最後にイエスの誘惑のことばが付け加えられたという。

近代以降、聖書の批判的研究はプロテスタントの研究者たちが中心となって推し進めた。カトリック教会、特に教皇庁は19世紀のヨーロッパで盛んだった反教会主義への反発から、きわめて保守的な反近代主義をとるようになったため、プロテスタントの研究者たちによる近代的研究の成果をもなかなか受け入れなかった。2資料仮説とそこに含まれるQ資料の仮説についても近代主義と同種のものと捉えられていた。この動きは1869年の第1バチカン公会議においてその頂点を迎えた。この流れに沿って1912年に教皇庁立委員会が示したコメントは2資料仮説とQ資料仮説を排斥している。

しかし、20世紀に入り、反近代主義の束縛から解き放たれたことで、カトリック教会においてもプロテスタントの研究者による批判的聖書研究の成果の導入と積極的な聖書研究が行われるようになった。1943年に出されたローマ教皇ピウス12世(Pius XII、1876-1958)による回勅「ディヴィノ・アフランテ・スピリトゥ」(Divino Afflante Spiritu)では聖書研究に対するカトリック教会の姿勢がはっきりと示され、かつて発表された近代的聖書研究への否定はあくまでも当時の暫定的な意見であったと表明した。第2バチカン公会議文書の一つ、「啓示憲章」(Dei Verbum)でも聖書研究における近代的方法論の活用が推奨されている。

Q資料の存在を前提とする「2資料仮説」は、共観福音書の成立過程をもっとも簡明かつ合理的に説明できることから、現代の聖書学ではもっとも有力な仮説で、まず「マルコ福音書」が成立し、マルコ福音書(またはマルコ福音書の原形である仮説資料「原マルコ」)を参考に、またもう一つ別のイエスの語録集(Q資料)を利用して、マタイとルカがそれぞれ編纂されたことになる。したがって、マタイとルカは、マルコ(原マルコ)とQ資料の2つの資料を基にしているので、これを「2資料仮説」と呼ぶ。

Q資料の存在は共観福音書の批判的研究から推定された。マルコになく、マタイとルカに共通してあらわれる記述のことを「二重伝承」と言うが、この二重伝承を分析することで、両福音書で、同じ出来事を描写しているにもかかわらず、記述の詳細さや文章表現に違いがあることから、マタイもルカも、お互いを参照してはいないという結論が生まれた。さらに二重伝承の中で、イエスの事跡では記述の相違が目につくが、イエスの「言葉」の部分では共通する点が多いということが注目され、ここから想定された共通のイエス語録資料がQ資料と呼ばれるようになった。また、マタイとルカは、一方が他方を参照したとは考えにくく、どちらも執筆時にQ資料のような共通資料を用いたと考えるほうが説明しやすいことが多いとしている。

金子博人さんは1948年神奈川県横浜市生まれ、1973年に早稲田大学法学部を卒業、1975年に同大学大学院修士課程(商法)を修了、司法修習生を経て、1977年4月に弁護士を開業、現在、大東文化大学法科大学院講師、日本大学大学院法務研究科講師、日本プライムリアリティ投資法人(J‐REIT)執行役員、東京商品取引所市場取引監視委員会委員長。

開場時間は11時から19時(最終日は17時)。