【銀座新聞ニュース=2015年6月4日】丸善・日本橋店(中央区日本橋2-3-10、03-6214-2001)は6月1日から23日まで3階ワールド・アンティーク・ブック・プラザで「『幕末』特集-黒船絵巻と航海の記録」を特集している。

「ワールド・アンティーク・ブック・プラザ」(WABP)は丸善や丸善グループの雄松堂(ゆうしょうどう)書店など世界11カ国から22社のアンティーク・ブックショップが集合して開設したもので、2013年3月から毎月、テーマを決めてイベントを開いており、6月から3週間程度に期間を短縮している。

6月は「『幕末』特集-黒船絵巻と航海の記録」で、1854年のペリー(Matthew Calbraith Perry、1794?1858)来航で、日米和親条約が交わされてから、開国・攘夷をめぐって動乱の時代が始まり、ペリー存命中の1856年にアメリカで公文書として刊行された報告書の他に、仙台藩の儒者である大槻磐渓(おおつき・ばんけい、1801-1878)らによって日本側の記録も残されている。こうした、黒船や開国前後に日本を訪れた外国人の資料、その大洋航海の時代に制作された地図や地球儀を集めて展示販売している。

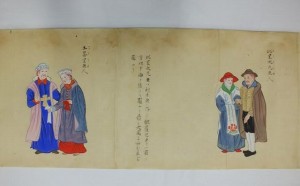

今回、出品されているのは、江戸時代後期の幕臣、近藤重蔵(こんどう・じゅうぞう、1771-1829)の編さん「外蕃通書」(和装本、全27冊中19冊、1818年)、「世界人物図巻」(絵師不明、江戸後期写1巻、刊行時期不明)、ドイツの医師、シーボルト(Philipp Franz Balthasar von Siebold、1796-1866)の「日本」をフランス語に訳したフレシネ(Edouard Fraissinet、1817-1883)の「日本」(全2巻、初版、1853年)。

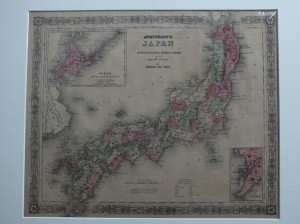

大槻磐溪編「金海奇観」(水彩画写1巻、1854年)、黒船来航絵巻「金海奇観」(全2軸、1854原装影印版、2014年)、「ポーハタン号他米船御用品勘定書」(手稿文書、1854年)、M.F.モーリー(Matthew F.Maury、1806?1873)、S.ベント(Silas Bent、1820?1887) の「日本諸島地図」(ペリー「日本遠征記」より、一葉、1855年から1856年)。

ハイネ(Wilhelm Heine、1827-1885)の「世界周航日本への旅:ペリー提督日本遠征随行記」(オランダ語版、1856年)、フランシス・L・ホークス(Francis L.Hawks、1798-1866)編「ペリー提督日本遠征記」(全3巻、1856年から1857年)、クシェヴァル=クラリニー「日本と日本人」(手稿ノート、1860年ころ)。

フランスのシャシロン(Chassiron)「日本、中国、インドに関する所見」(初版、1861年)、フェリシアーノ・アントニオ・マルク・ペレイラ(Feliciano Antonio Marques Pereira、1839-1881)の「ポルトガル軍艦”ジョアン1世”号1860年日本訪問記」(初版、1863年)、ジョンソン&ウォード社(Johnson & Ward)の「ジョンソンの日本全図」(一葉、1861年から1866年)。

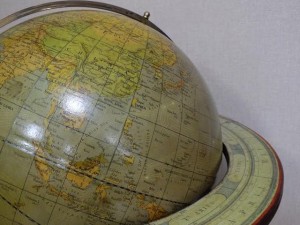

「エドワード・ペリン(Edward Perrin)仏提督家族間書簡」(署名入23通、1874年から1876年)、バウアー(Carl Johann Sigmund Bauer、1780-1857)の「教育用地球儀」(組立地球儀、15図版セット、1825年)、コリングウッド(Collingwood)社「地球儀」(不明)、ルードルフ(Rudolf)の「航海用六分儀」(19世紀末頃)、ジョージ・フィリップ(George Philip & Son)社製「ベッツ(Betts’s)式折り畳み地球儀」(筒入り、1925年)

「国際派日本人養成講座」の中にある「国柄探訪-江戸時代の庶民はかくも幸福だった」によると、アメリカの初代駐日公使、タウンゼント・ハリス(Townsend Harris、1804-1878)が1857年11月に初めて江戸入りするため下田の領事館を立ち、東海道を上って神奈川宿を過ぎると、見物人が増え、その日の日記に「彼らは皆よく肥え、身なりもよく、幸福そうである。一見したところ、富者も貧者もない。—-これが恐らく人民の本当の姿というものだろう。私は時として、日本を開国して外国の影響を受けさせることが、果たしてこの人々の普遍的な幸福を増進する所以であるかどうか、疑わしくなる」と記している。

また、「私は質素と正直の黄金時代を、いずれの国におけるよりも多く日本において見出す。生命と財産の安全、全般の人々の質素と満足とは、現在の日本の顕著な姿であるように思われる」。さらに、江戸入りの当日、品川から宿所である九段坂下の蕃書調所までの間に、本人の推定では18万5000人もの見物人が集まったし、「人々はいずれも、さっぱりしたよい身なりをし、栄養も良さそうだった。実際、私は日本に来てから、汚い貧乏人をまだ一度も見ていない」と書いている。

ハリスは、江戸での13代将軍徳川家定(とくがわ・いえさだ、1824-1858)と謁見した際の感想は「大君の衣服は絹布でできており、それに少々の金刺繍がほどこしてあった。だが、それは、想像されるような王者らしい豪華さからはまったく遠いものであった。燦然(さんぜん)たる宝石も、精巧な黄金の装飾も、柄にダイヤモンドをちりばめた刀もなかった。私の服装の方が彼のものよりもはるかに高価だったといっても過言ではない」と書いており、「殿中のどこにもめっきの装飾を見なかった。木の柱はすべて白木のままであった。火鉢と、私のために特に用意された椅子とテーブルのほかには、どの部屋にも調度の類が見あたらなかった」と書いた。

アメリカの動物学者、エドワード・S・モース(Edward Sylvester Morse、1838-1925)は日本滞在時の経験からアメリカの貧困層と比較して「実際に、日本の貧困層というのは、アメリカの貧困層が有するあの救いようのない野卑な風俗習慣を持たない」とし、日本にも雨露を凌ぐだけという家々が立ち並んでいるが、しかし「そのような小屋まがいの家に居住している人々はねっから貧乏らしいのだが、活気もあって結構楽しく暮らしているみたいである」と書いた。

イギリス公使ヒュー・フレーザー(Hugh Fraser、1837?1894)の妻メアリ(Mary)は1890年の鎌倉の海岸で見た光景について「青色の綿布をよじって腰にまきつけた褐色の男たちが海中に立ち、銀色の魚がいっぱい踊る網を延ばしている。これからが、子どもたちの収穫の時です。そして子どもばかりでなく、漁に出る男のいないあわれな後家も、息子をなくした老人たちも、漁師のまわりに集まり、彼らがくれるものを入れる小さな鉢や籠をさし出すのです。そして、食用にふさわしくとも市場に出すほどのよくない魚はすべて、この人たちの手に渡るのです」

「物乞いの人にたいしてけっしてひどい言葉が言われないことは、見ていてよいものです。そしてその物乞いたちも、砂浜の灰色の雑草のごとく貧しいとはいえ、絶望や汚穢(おわい)や不幸の様相はないのです」と書いている。

開場時間は10時から20時(最終日は17時)まで。